1

حين يجوز الحديث عن الرواية “الوطنية”، يصير النقد مرتهنًا ببحوث الماجستير وأطروحات الدكتوراه ويُحَتَّم على الناقد أن يعرض بالتفصيل التوجهات والملامح والأساليب الصّانعة لحقبة ما وبمدرسة أدبية ما. ولئن صاغ الباحثون وصاغت الباحثات نصوصًا أكاديمية عن الأدب الليبي العظيم، كما ترى الأغلبية، فسأتجنب الخوض فيها ك “أنموذج” كما يحلو للباحثين أن يدرسوا الأدباء باستخدامهم ذاك المصطلح الأثير. لا أعرف حتى الآن ما العيب في مصطلح “نموذجًا” في نهاية العنوان.

في سيرة الكلام عن كلامٍ، نقرأ الرواية الليبية في سياقها اللغوي والجغرافي؛ هكذا تنتمي روايتنا الليبية – الوطنية – إلى الرواية العربية، ولا مناص من الانتماء إلى اللغة. بهذه اللغة، كتب روائيّو هذا البلد الصغير في بدايات تكوينه نصوصًا تنهل من عربية النهضة في أواخر القرن التاسع عشر. وإذ بات نجيب محفوظ ينسج لغة خاصة في خمسينيّات قرننا الماضي، مضى روائيّونا إبان الاستقلال في سكة السرد القديم الذي لا نتذكر منه نصًّا واحدًا يمسي “أنموذجًا” يخاطبنا في الراهن وفي أي عصر.

أسارع في التنويه إلى فقر الرواية الليبية خاصةً وليس إلى عطبٍ يشمل أركان الأدب كافةً، فالشعر والقصة القصيرة لهما نماذجًا بهيّة تستحق الإضاءة في ساحة أخرى لأنها جزء من “حركة” أو “موجة” أدبية أصيلة. هذا لا يعني أن الأدبَ الليبي مهمٌ في الإقليم العربي، حتى الآن في الأقل.

2

ولطالما ارتبطت أو قل رُبِطَت الرواية الليبية بإبراهيم الكوني، أي بروائي وليس بحركة ثقافية تساجل التوجه السائد في الثقافة الشعبية أو تساجل نفسها بنفسها. وأغلب الظن أن أغلب مناصري الكوني لم يقرؤوا أعماله الكاملة، بل سيقوا حسبما تمليه ترشيحاته لجائزة نوبل، إذ صار روائيًّا “عالميًّا”. صفة العالمية لا تنطبق، بطبائع الأحوال، إلا على العرب في حالتنا، وغيرهم ممن يفتخر بترجمة أعماله إلى اللغات الأوروبية.

والكوني روائي جميل، يزداد جماله إذا قُلِّصَت أعماله إلى الثلث. ولا أحسب إنه يمانع النقد حتى لو جُرّ إلى التهكم بعكس مناصريه، تمامًا كما صار في مصر العام الفائت عندما قلّل فراس السواح مازحًا من أهمية طه حسين، فثار حارسو الثقافة المصريين انطلاقًا من عدم جواز المس ب “عميد الأدب العربي”. حارب هذا العميد طوال مسيرته الأصنام الثقافية التي نصنعها، فإذ به يصير صنمًا ثقافيًّا لا يجوز المساس به. ولكيلا نبتعد عن الرواية الليبية والكوني، نذكّر بتمسّك الثقافة الليبية بقشة “إنجازات” بعض مثقفيها، روائيين كانوا أم لم يكونوا.

بالتالي نجزم أن الرواية الليبية كانت ولا تزال منوطة ب “اجتهادات” روائيين وروائيات خارج دائرة الانقلابات والثورات الثقافية التي تنتج أعمالًا تقطع خيطًا وتنسج آخرًا.

3

أزمة الرواية الليبية أزمة حضارية تشمل أزمة المسرح المبتسَر وأزمة السينما الموؤودة والصحافة العاجزة. من هنا وجب الاعتراف أولًا بهذه الأزمة ونبذ كل ما تفرزه اجتماعات الديناصورات الثقافية التي تتغنى بمجدٍ خرافي ينتهي بجملة “وهذا ليس غريبًا عن الرواية الليبية”. صحيحٌ أن روايتنا نالت حصة من الاعتراف بعد تلاشي شبح القذافي في صورة الجوائز التي تمنحها دول الخليج (زرايب العبيد وخبز على طاولة الخال ميلاد أنموذجان)، على أن هذا الاعتراف نابع من الاجتهادات السابق ذكرها؛ هذا دون سمعتهما الفضائحية التي ألصقها بهما محاربو الثقافة، وهما روايتان محتشمتان بمعايير الأدب “العالمي”.

عن هذه الأزمة أتحدث عن عزوف العديد من الروائيين الليبيين عن قراءة الروايات الليبية، ظنًّا بسوء النص مسبقًا، وكأن روايات “العازفين” هؤلاء ليست ليبية. أعترف بأني انتهجتُ سابقًا هذا الموقف العدواني تجاه كل رواية ليبية جديدة بالحكم على أغلب ما قرأتُ سلفًا. سينقطع هذا الإجحاف بعد الحماس الفبرايري إثر الإنتاج الغزير نسبيًّا للرواية والقصة. من هنا تعرفتُ على قوة زرايب العبيد التي لم أقرأها إلا للتعرف على موضوعها الغني، فإذ بالنص يضفي بهاءً يجتاز أهمية “الفكرة” وينخرط في ملذات الرواية المتنوعة.

في أحيانٍ أخرى، يرشدني الحظ الوافر إلى قراءة أعمال تشتبك مباشرةً مع الأدب في صورته الأوسع، أي تأثره بالآداب كافةً وبالسينما وبالفلسفة، كرواية سينسيوس وهيباتيا لفرج العشة، ما يقودني إلى الاعتقاد بنصوص باهرة لم تقوَ على إبهار القارئين لأنها رهينة ناشر سيء أو سنة سيئة أو ظرف سيء. فباستثناء دار الفرجاني العريقة، لا يخطر في بال أي أديب ليبي دارًا تصادق مخطوطته عبر التحرير والدعاية والتوزيع.

4

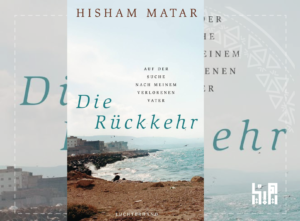

في سياق الأدب “العالمي”، نرى في هشام مطر أنموذجًا (أوعدكم أنها المرة الأخيرة التي أتهكم فيها على المصطلح) عن أدبٍ يأخذ بتلابيب النص صوب براحٍ متجدد، دون التجريب أو التفكيك (والأخيران ليسا مكروهيْن). على أن أدب مطر إنجليزي، يختلط بسياقات مختلفة وبدور نشر أفضل، وبفضاء قراءة أكبر. فإذا بات القارئ الليبي – هذا إن سلمنا بتجريد المسألة – بالكاد يتعرف على إبراهيم الكوني، وفي صورة أصغر على أحمد إبراهيم الفقيه، فهو يجهل تمامًا بوجود مطر في الوجدان الثقافي.

هذا أمر مشاع في أغلب الثقافات: أن تجد أديبًا أو فنانًا تغلب شهرته في سائر العالم تلك التي في موطنه. بيد أن الثقافات تلك “تتحصن” برموزها الثقافية المنغرسة في نفوس شعوبها، كأشعار حافظ الشيرازي في عيد النوروز في إيران، مثلًا، وهو أدب “رفيع” نفذ إلى المواطنين “البسطاء”. بذات المعنى ينفذ الشعر الشعبي إلى نفوس الشعب الليبي، بعكس الرواية والمسرح.

الإشارة إلى هشام مطر تتأتّى من انحسار الرواية الليبية في مرجعيات ضيقة، فهي لم تنفتح على سينما وطنية، مثلًا، لأن السينما لم تتكون أصلًا، ولم تشتبك مع الاتجاهات الأدبية الخارجية، أوروبية كانت أم صينية، لاتينية كانت أم إفريقية. من هنا لا يسع الديناصور الثقافي إلا التغنّي بماضي يتجسد في “إنجازات” هزيلة، كإنشاء أول صحيفة في شمال إفريقيا على الأراضي الليبية، أو الاغتباط بالقول إن رواية التبر هي أول رواية “في العالم” تعرض أحوال العلاقة بين الإنسان والحيوان، وخلاف ذلك من الإنجازات البهيجة.

تتبدّى هذه الانتقادات وقحة لمن يرى في الأدب الليبي ثمار المعرفة واللذة الفكرية، بل وحتى الترفيه (حتى الروايات الرومانسية وروايات الرعب لم ترمنسنا ولم ترعبنا). وغالبًا ما تنبثق الاستجابة لهذه الانتقادات من التالي: إذا لم يعجبك ما تقرأ، لمَ لم تكتب أنت رواية أفضل؟ وهي استجابة ترفض ضمنيًّا ماهية النقد، حتى وإن ابتعدنا كثيرًا عن صفة ناقد. استجابة أخرى تشير إلى ابتسار الحكم لعدم إحاطته بكل العناوين المبجَّلة.

في الأحوال جميعًا، يتوجه الروائي الليبي إلى القارئ العربي أولًا، فالليبي ثانيًا، لأن الأخير يكاد ينقرض، وهذا لا يعني أن القارئ العربي – إذا افترضنا ذات التجريد على القارئ الليبي – يستقبل كل النصوص وينكب على الأعمال الجديدة، فسوق القراءة ما زال هامدًا لكنه يشي بالمعقول.

نلوم على الرواية لأن أبهظ أدواتها لوحة مفاتيح وشاشة. نتفهم فشل السينما وباقي الفنون في حضرة الفن الهادف الذي يواصل نجاحاته بين شط الحرية ومهرجانات المسرح البديعة. لعل هذه الأدوات الرخيصة تغتني بوفرة الروائيين لتتحقق المعادلة القديمة: بوفرة الإنتاج سنقرأ في الأقل نصًا واحدًا رائعًا في السنة، وذاك لنا غاية المرام.